気

ままに自然観察 ー 観察ノート

◆浦安市総合公園のビオトープにカタシャジクモ出現! (2009.7.21記)

| ○カタシャジクモとは ・ 輪藻綱・シャジクモ目・シャジクモ科 ・ 雌雄同株。藻体は50cmまで。 ・ 世界各地に分布しており、日本では北海道から本州北中部の湖沼に広く見られたが減少している。 ・ 富栄養化の進行、ソウギョの放流や埋め立てが消滅・減少の要因と考えられる。 ・ 環境省レッドデーターブック 絶滅危惧1類 (環境省HPの絶滅危惧種情報より) ○最初に「発見」したのは、昨年(2008年)の11月でした。 浦安市総合公園の一角に、昨年、整備された小さなビオトープがあります。 ビオトープは、通常は立ち入り禁止になっていますが、総合公園友の会が月に1、2回中に入って、生き物調べを行っています。 昨年11月、池の生き物を調べていた際、網に変わった藻が引っかかってきました。 以前、市内の学校の田んぼで見かけたシャジクモに似ていましたので、シャジクモの仲間だろうと見当はつきましたが、シャジクモとは、ちょっと 雰囲気が違っていました。 |

(2008.11.15 千葉県浦安市)

| なんだろうと、調べてみたところ、 ・独特の臭いがすること。 ・小枝の先端以外の軸や枝の表面に「皮層」と思われるものがあること。 から、カタシャジクモの可能性が大と思われました。 |

(2008.11.15 千葉県浦安市)

| カタシャジクモなら、・

環境省レッドデーターブック 絶滅危惧1類 です。そんなのが、どうして浦安の埋め立て地に出現したのだろうか?という疑問がありますが、池を整備する

際、クロモやヒシなどの水性植物が植え込まれているので、その時、それらの苗にくっついてきた可能性が考えられます。 網に引っかかったのは、1回きりで、翌12月は、全然確認できませんでした。 |

| ○今年の春に、大(?)繁茂! 今年(2009)は、3月から池の生き物調べを始めましたが、3月は、カタシャジクモの姿を確認できませんでした。消滅してしまったのかなあと、ガッカリ していたら、なんと、5月に池をみると、池の一部に、カタシャジクモがかたまって繁茂していて、ビックリ!でした。 池は、水深が1mのところと50cm〜0cmのところがありますが、カタシャジクモが、繁茂しているところは、水深がほぼ50cmのところでした。(4月 は、天候不良で、生き物調査が中止でした。) |

|

↑

2009年5月15日の池の様子。赤い線で囲まれたあたりが、カタ

シャジクモが繁茂していたところ。

|

|

|

↑ ガマの根元にびっしり状態でした。

|

|

|

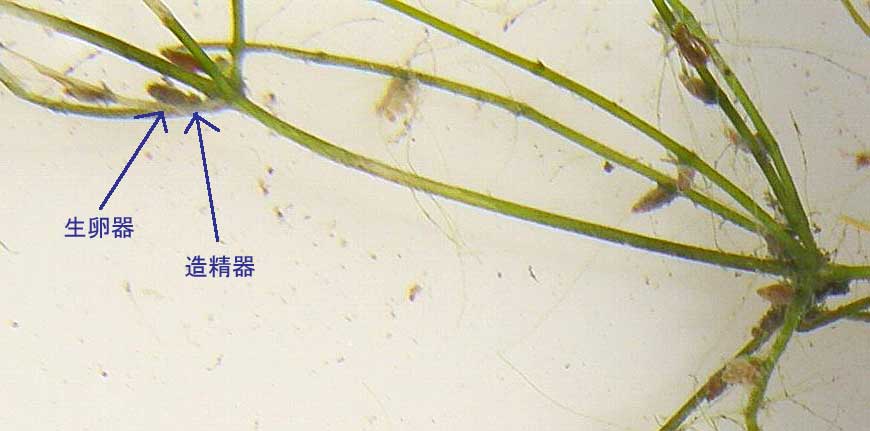

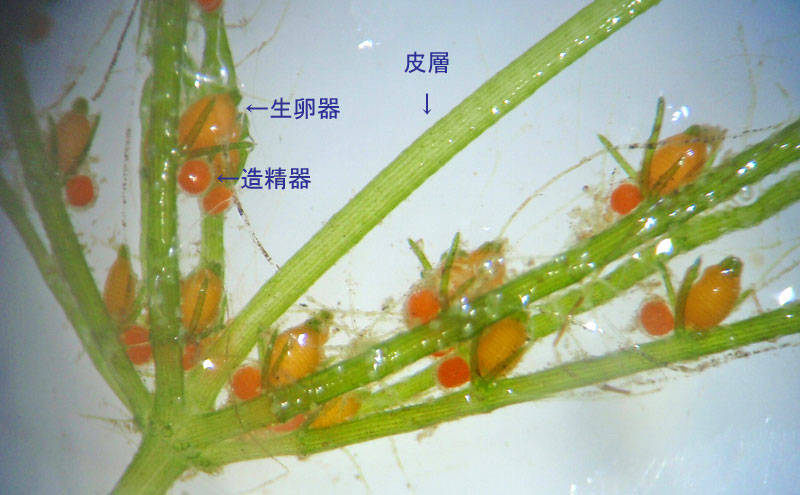

↑近づいてみると、生卵器、造精器がたくさんついていました。

|

|

|

↑水中の様子です。

|

|

| ↑実体顕微鏡で見てみると、生卵器のら

せん模様や皮層の様子なども観察

できました。 |

| 6月に入ると、少しアオミドロ類やクロモなどに押され気味になり、7月には、まとまって生えている姿はあ

まりみられなくなってしまいましたが、クロモなど

に混じって生えています。 ○今後、どうなるのか カタシャジクモは、水質浄化に寄与するということですので、池に定着してくれるとありがたいのですが・・・・。 引き続き見守っていきたいと思っています。 参考資料 :○しゃじくも ―車軸藻類の保全をめざして― 」(独)国立環境研究所ホームページより http://mcc.nies.go.jp/Chara2006/chara-index.html ○「車軸藻」のページ http://www.joy.hi-ho.ne.jp/nitella/index.html |

上にもどる

「観察ノート」の目次へ

「気ままに自然観察」topへ